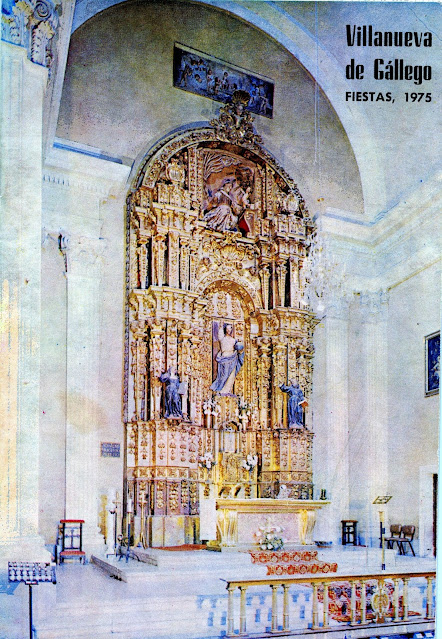

Programas de Fiestas de Villanueva años 50

Siguiendo con el recuerdo de las fiestas pasadas en Villanueva de Gállego y a la vista de que este año; por no haber no hay ni programa, paso una serie de portadas de programas de fiestas de los años 50. Su diseño es muy sencillo, típico de posguerra. A dos tintas y en algún caso se atreven a poner alguna fotografía de las Santas Reliquias. Siguen siendo folletos en octavo, en ocasiones apaisados para dar cierto “ toke ” de modernidad y no contienen publicidad. Las Fiestas siguen girando en torno a los actos religiosos, las vaquillas, el baile y la jota, sin embargo van introduciéndose otros como el fútbol o el cine. En esos años y posteriores, las fiestas comenzaban a las 12 del mediodía del sábado anterior al primer domingo de otoño, es decir el primer domingo tras el 21 de septiembre (en algunos textos he visto que se celebraban el primer domingo tras el día de San Mateo, que coincide con el equinoccio) y se anunciaban con un “repique y volteo general de campanas con disparo d