|

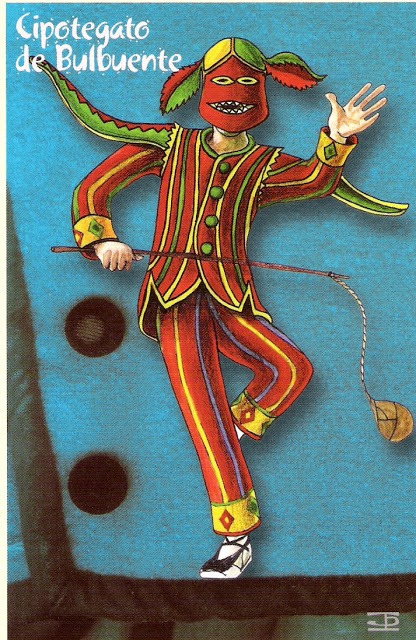

| Cipotegato de Bulbuente (Zaragoza) según una colección de láminas aparecida hace unos años |

Un tocayo mío, Carlos Cebrián

González publicó en los años noventa un libro titulado “Así celebra Aragón sus fiestas” (Asoce Editores, Zaragoza 1993). En

esta publicación hace especial mención a los dances y paloteados; dedicando a

las fiestas de Bulbuente (24 de agosto) casi seis páginas (de la 47 a la 52) y

en particular a su dance y paloteado en honor a San Bartolomé que según el

autor, “es uno de los más antiguos e interesantes de todo Aragón”. Entrevista a

Francisco Javier Aznar quien es profesor de EGB y ha investigado el dance del

pueblo, además de enseñar a los jóvenes “los fundamentos, evolución y forma de

interpretar los papeles, además de formar parte de una saga familiar de

danzantes en el pueblo”.

Según recoge Cebrián: los 8

paloteadores inician el día de San Bartolomé a las nueve de la mañana con la

diana y pasacalles para más tarde, sobre las 11, junto con las autoridades

municipales homenajear a las personas de mayor edad que viven en el pueblo. Otro

personaje interesante en este día es el cipotegato que acompaña a los danzantes

abriendo la procesión, portando una vara con la que espanta a los niños y “hace

corro” para que bailen los paloteadores. Aunque la representación de Bulbuente

corresponde al género de las “pastoradas” según cuenta Aznar, el dance posee al

menos 10 textos completos diferentes, más otros incompletos. Por ejemplo y en

1983 se recuperó un baile de moros y cristianos, un año más tarde se escenificó

una pastorada escrita en 1882, en 1985 un dance escrito por Juan Clavería y en

1987 se puso en escena el llamado “Dance del Sacristán”, ya que en esta

representación interviene este simpático personaje en sustitución del

Cipotegato. “Participa en algunos textos como un personaje más, mientras que en

otros se limita a contar los episodios que han sucedió en el pueblo de forma

irónica, dándoles una chispa graciosa y antes del baile. Actúa también como el

cipotegato, a modo de animador en los intermedios.

Recientemente se ha sabido que

gracias a la labor de investigación llevada a cabo por Guillermo Carranza: el

dance de Bulbuente es, por el momento, el más antiguo documentado en Aragón.

Basándose para ello en las anotaciones encontradas en los libros contables del

Ayuntamiento. “La más explícita y antigua data de 1596 y hace referencia a la

participación de los danzantes y “el juglar” en la procesión del Corpus de ese

año, aunque hay anotaciones de pagos al gaitero (complemento necesario para el

dance) en años anteriores”:

http://cesbor.blogspot.com/2021/08/el-dance-de-bulbuente-el-mas-antiguo-de.html.

La tradición estuvo a punto de

perderse pero en 1978 pero gracias a Alfonso Laborda y la ilusión de unos

cuantos jóvenes del pueblo se salvó. Se recuperaron las Cortesías (gracias al

trabajo de Antonio Trives) se suprimió el himno nacional y se incorporó al

dance un nuevo trenzado y en 1982 se resucitó al Cipotegato con el fin de

“criticar al vecindario”. En cuanto a la vestimenta, ésta ha ido cambiando a lo

largo del siglo XX. Antes de la guerra civil se lucía calzón negro de baturro,

faja azul o negra, camisa blanca, chaleco negro, pañuelo a la cabeza y sayetas o faldillas. Tras bastantes

transformaciones durante la segunda mitad del siglo, en la actualidad consiste

en una camisa blanca, bastante larga que termina en unas faldillas, está sujeta

por una faja negra y se luce calzón corto y alpargatas. El cipotegato viste un

traje rojo con rayas verdes, amarillas y blancas, llevando la cara tapada por

un capuchón y una máscara. El diablo de la parte teatral también lleva una

máscara. Aunque el paloteado no ha dejado nunca de bailarse, la representación

teatral ha estado décadas sin llevarse a cabo. Por vez primera en 1975

intervinieron chicas y ahora son un elemento habitual y mayoritario. Antiguamente

se bailaba con dulzaina y tamboril, a partir de los años 30 del siglo XX

intervino la banda de música, cuando ésta desapareció se contrató a los

dulzaineros de Estella (Navarra) posteriormente vinieron unos músicos de Gallur

y más tarde la banda de Tarazona. En los años 70 (XX) se recuperaron las

dulzainas gracias a Blas Coscollar y José Alberto Aznar quienes enseñaron a los

vecinos y desde entonces son los que acompañan a la comparsa.

El lugar habitual de representación

es la plaza de la Iglesia o de los Santos, a la sombra de un gran árbol que en

su día reemplazó al gigantesco olmo que presidió la vida del pueblo durante

años y que constituía el corazón de la localidad. Preside el acto San Bartolomé

en su peana y sujetando con su mano derecha una pila de típicos roscones. A sus

pies se muestra otro roscón, éste solo, gigantesco y adornado con dulces. Esta

obra de repostería habrá sido elaborada por encargo de la cofradía y se

sorteará al finalizar el acto entre las personas que anteriormente hayan

comprado boletos para su rifa. Partiendo de los brazos de la peana del Santo,

el público describirá un círculo en cuyo centro se desarrollará la escena. En

primera fila y en unos bancos dispuestos al efecto se colocarán las

autoridades, sacerdotes y personas mayores del pueblo, mientras que los niños,

de ambos sexos, se sentarán en el suelo y en primera línea, ávidos por presenciar

un espectáculo del que serán protagonistas en su día, cuando sean mayores. Los

actores hablan a viva voz, sin utilizar megafonía ya que se intentó hacerlo de

esta manera pero el experimento fracasó.

Según un protocolo repetido año tras

año, los paloteadores esperan a las autoridades en la plaza del palacio, donde

se encuentra el ayuntamiento y desde allí enfilan en línea recta el camino que

les separa de la iglesia parroquial de Santa María. Una vez ante las puertas

del templo, forman un pasillo haciendo un arco con sus palos, bajo los cuales

pasará la corporación municipal y resto de autoridades que asisten a los

oficios. Terminada la misa y justo cuando San Bartolomé sale de la iglesia para

la procesión, se hacen las cortesías: “los danzantes se arrodillan ante el

santo y dan unos pasos hacia adelante, otros hacia atrás y unas genuflexiones”.

Durante la procesión los bailadores van delante de la peana ejecutando un pasacalles.

Esta pieza es representada con bastante ligereza no obstante y a pesar de esto,

la musica es ceremoniosa y posee cierta cadencia solemne en el ritmo, durante

la misma los ejecutores no bailan con los pies, tan solo hacen chocar sus palos

al son de la música, que recuerda mucho al pasacalles tradicional que también

se ejecuta durante la procesión por los danzantes de Añón de Moncayo.

Las mudanzas más habituales son el

pasodoble, es uno de los que más éxito tiene, diana, jota, habanera, pasacalles

en la procesión y el vals. El baile de cintas tiene tres partes en una misma

melodía: el trenzado simple, doble y por parejas. El doble consiste en que cada

bailador gira y da vuelta sobre su compañero, haciendo composiciones diversas

que luego irán ejecutando con destreza. Por parejas se sujetan con una mano por

la cintura, mientras con la otra sostienen la cinta, Cuatro danzantes van en un

sentido y los otros por el contrario, haciendo composición de dos en dos.

La parte teatral en si misma

corresponde al género de las pastoradas, contando con los personajes característicos

en las mismas. La presentación corre a cargo del mayoral que abrirá el diálogo entre

los pastores que será interrumpido por el diablo, quien con su labor destructiva

habitual, tratará por todos los medios de asustar los pastores para que no

puedan celebrar la fiesta. Aparecerá el ángel y lucharán entre sí; el bien

contra el mal venciendo el primero, tras lo cual la celebración podrá

desarrollarse sin ningún problema. Tras el diabólico boicot se dirán las

alabanzas al santo por los danzantes y en las que se irá narrando la vida de

Bartolomé, que correrá a cargo del mayoral. Éste narra la vida del Apóstol de

una manera más o menos idealizada, pues no hay constancia de la misma. El texto

viene a decir que el monarca “Polemón”, rey de Armenia tenía a su esposa

gravemente enferma y ningún médico podía sanarla. Enterado el rey de las

virtudes curativas de Bartolomé le encargó dicha misión que él aceptó bajo la

condición de que si sanaba la princesa, toda la corte se convertiría al

cristianismo y con ellos el reino. En contra de lo que se señalan algunos cronistas,

la reina se curó y se obró el milagro de la conversión. El caso es que Polemón

tenía un hermano idólatra que se negaba a obedecer a su hermano y que se

llamaba “Asitarges” éste al ver el avance de los cristianos y para frenarlo,

derrocó a su hermano y ordenó despellejar al santo, cortarle la cabeza y

crucificarlo para escarmiento de herejes.

Tras la cita de la vida y obra del

santo vendrá la despedida del mayoral y para finalizar la representación,

intervendrá el cipotegato que hará un repaso de los chismes que han ocurrido en

el pueblo durante el último año, pasando revista de las cosas más interesantes.

Tras esto llegará el momento del paloteado. Se hará un inciso para la rifa del

roscón y se pasará la bandeja al público asistente. La función concluirá con el

baile de las cintas. Con el dinero recaudado por la bandeja, los danzantes se

lo gastarán en una merienda, antiguamente se celebraba en las arboledas del

pueblo, pero en la actualidad se organiza en alguna bodega o en los

restaurantes de la zona y así, hasta otro año.