Hace poco vi por las redes sociales que una persona hablaba sobre “almadías” y enseguida otro le respondía que en Aragón se llamaban “navatas”. He observado desde hace tiempo que siempre que ocurre esto, sucede lo mismo, es decir que si personalmente uno la palabra almadía, con un río aragonés, alguien responde navata. Personalmente la tradición oral familiar y los documentos que he manejado siempre hablan de “almadías” tanto por el río Aragón como por el Gállego. En cuanto al término “navatas” no sé dónde se utilizará, pero me extraña que en el bajo Ebro se llamen Llauds a las embarcaciones que surcaban su cauce entre Mequinenza y Tortosa en Tarragona y no se les llamara “navatas” cuando éstas también llegaban hasta el Delta. Así que para aclararme con tanta duda, he decidido recurrir a los clásicos.

La Gran Enciclopedia Aragonesa en su edición de 1981 y en su tomo

primero, habla de Almadía como

“medio de transporte fluvial sin diferencias sensibles en Aragón respecto de

otros sitios; aquí se ha utilizado en los ríos pirenaicos para el transporte de

árboles cortados en las selvas y levemente descortezados; que se unían mediante

ataduras para formar balsas de una quincena de troncos adosados, agrupadas

hasta cuadro de estas balsas eran gobernadas en su conjunto por dos o tres

hombres que manejaban sendas largas pértigas, dispuestos uno en la balsa de

cabeza y otro en la última. El descenso de la madera por este medio se

practicaba [en el Pirineo central] desde la Amezcoa y el Roncal en Navarra, hasta

la zona alta de Lérida. Los árboles eran arrastrados por mulos hasta los

arroyos más próximos a la corta; las aguas de las grandes avenidas de otoño los

desplazaban hasta los ríos mayores, donde llegaban aisladamente y allí, se

formaban en las almadías y comenzaba el trabajo de los almadieros,

especialmente en los ríos Esca y Cinca bajando hasta el Ebro en Zaragoza y a

veces hasta la desembocadura, desde donde los grandes árboles pirenaicos

destinados a construcciones navales, se embarcaban a Cartagena. [Hasta

comienzos del siglo XX, Zaragoza era la capital de la industria de la madera en

España y todavía quedan en esta ciudad, importantes fabricantes de muebles,

famosos son también los artesonados aragoneses. También hace poco en la selva

de Irati observé un monolito donde se recordaba que en esos bosques, se cortaba

la madera para los barcos españoles]. Cuando Mosén Bruno Fierro va desde Saravillo (en el Pirineo oscense) a

Madrid para entrevistarse con [el general] Prim,

con el fin de interceder por su hermano, que había sido condenado a muerte.

Bruno sube en una almadía de las que

descienden por el Cinqueta hasta el Cinca y llega con ella hasta Monzón no continuando

por el río, sino tomando la diligencia hasta Zaragoza.

“Súpolo

éste en el río, mientras pescaba y por una carta que le entregó el peatón

cuando se dirigía al pueblo. No vaciló un instante y viendo que bajaban almadías, arrojó la caña, descalzóse,

colgóse los zapatos del cuello y montó en una de ellas”[i].

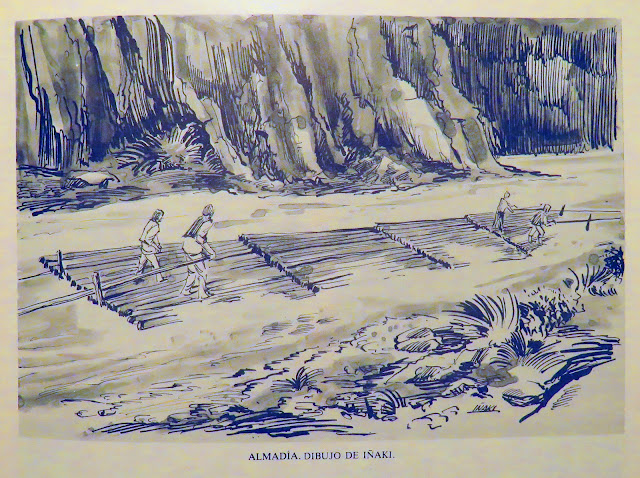

En ríos de aguas exiguas como el Noguera Ribagorzana, se bajaban las almadías al arrastre. La construcción de embalses que cortan el curso de los ríos. La proliferación y mejora de las carreteras han terminado con este medio de transporte y con la ocupación estacional de los almadieros. Antonio Beltrán Martínez, que es quien firma este artículo; hace referencia a su vez a Sebastián Contín en su “Etnología en el valle del Roncal” publicado en Etnología y Tradiciones populares de Zaragoza, publicado en 1969 y donde se habla de esta forma de navegación fluvial. La familia de Sebastián eran contratistas de Almadías y en Zaragoza tenían un almacén de maderas, que provenían precisamente de estas embarcaciones y que estaba situado junto al actual puente de la Almozara, en dirección hacia el puente de Santiago. Por cierto el artículo está ilustrado con un bonito dibujo de Iñaki.

Consultando el tomo noveno de la GEA, que corresponde a la letra “N” no aparece la palabra “Navata” por ningún lado, sin embargo sí que vuelve aparecer una entrada, también firmada por don Antonio Beltrán Martínez en la que habla sobre la “navegación en el río Ebro”; en ella se vuelve a citar a las “almadías”. En ésta se vuelve a hacer referencia a la aventura de mosén Bruno en una de estas embarcaciones, citando en este caso a quien recoge la historia, José Llampayas, un escritor y abogado Barcelonés, que residió y ejerció su profesión durante muchos años en tierras de Sobrarbe durante primera mitad del siglo XX, este señor conocerá tradiciones y leyendas aragonesas que se dedicará a recopilar y divulgar en sus colaboraciones con la prensa de Zaragoza y en el Sol madrileño, llegando a escribir un libro sobre el cura de Saravillo, editado por García Mercadal en su colección Argensola en 1924 y reeditado en 1992. En esa misma entrada se habla de barcas (la más famosa la del “Tío Toni” en Zaragoza) pontones, embarcaderos, balsas, etc., pero en ningún momento de “navatas”.

En el Diccionario de voces aragonesas, recogidas por Gerónimo Borao en el siglo XIX. Se refiere a Almadía o armadía como balsa de maderos, conjunto de ellos para transporte por el río y añade que es también el nombre que reciben las canoas indias. Es decir que sesta denominación provendría de las embarcaciones que utilizaban los indios americanos, quienes se referían con este nombre u otro similar a este tipo de transporte fluvial (en la película La conquista del Oeste, aparecen unas almadías que bajan por un río) por tanto su origen sería trasatlántico y lo recogerían los españoles que fueron allí y las conocieron. Habla también de “navada” para referirse a la nave de una iglesia u otro edificio y cita que es usada por Blasco de Lanuza (cronista de Aragón a finales del siglo XVI y principios del XVII). Según un diccionario aragonés anónimo, con palabras recogidas a principios del siglo XIX y que fue recopilado en su día por Chesus Bernal y Francho Nagore, editado por el Periódico de Aragón. Habla de Almadía o Armadía para referirse a una barca formada por maderos. En cuanto a la palabra “navada” los editores citan a Borao y Peralta (1836) significa Nave de iglesia. Mientras que Pedro Coll en 1902 lo cita como sinónimo de almadía, mientras que Andolz en 1992 recoge ambos términos en su diccionario.

Según el diccionario de Juan Moneva Puyol (1922), éste no cita la palabra Almadía y sí cita la palabra Navata como sinónimo de almadía, diciendo que esta palabras se utiliza en Biescas, Fiscal y Ribera del Jalón, esta última zona es un poco inverosímil, ya que por el caudal que tienen los ríos de la margen derecha del Ebro, es bastante difícil que pudieran navegar este tipo de embarcaciones y además, en la cordillera ibérica tampoco hay árboles en cantidad para los que sirven como troncos de estas balsas. Sin embargo hace referencia al “Navatero” como el que hace o guía la almadía, es decir, el que dirige la almadía para que esta no encalle o tenga un accidente. También aparece la palabra Naveta para referirse a la caja o recipiente donde se guardaba en incienso en las celebraciones litúrgicas, yo con este significado la he conocido cuando era monaguillo. En este sentido es famosa la Naveta dels Tudons, un supuesto templo megalítico que se conserva en la isla de Menorca y que nos indica que la palabra “naveta”, “navada” o “navata” sería una embarcación con techo o cerrada, cosa que no ocurre con las almadías, las cuales no poseen grandes construcciones para guarnecerse, por eso decía al principio que es extraño que a los “llauds” no se les llame “navatas” ya que éstos, sí que son cerrados en su parte superior y además es más sencido decir navata que llaud.

A la vista de la documentación

recogida, se puede observar que hasta el siglo XIX el nombre común era

“Almadía”. Es a partir del siglo XX y sobre todo conforme va avanzando la

centuria, cuando comienza a emplearse el término “Navata” para diferenciarlo de

las almadías, nombre que se ha conservado en Navarra.

[i]

Llampayas, José, Mosen Bruno Fierro

en Cuadernos del Alto Aragón, colección La Val de Onsera. Huesca 1992.

.jpg)

.jpg)

.jpg)