jueves, 29 de marzo de 2018

viernes, 23 de marzo de 2018

Protestantes: Las iglesias cristianas reformadas

La llamada Iglesia Protestante nace de las grandes

reformas aparecen en el seno del Cristianismo occidental a lo largo del siglo

XVI y también son el origen de los modernos estados nación y de las

revoluciones burguesas y liberales.

Bibliografía:

Greengrass, Mark. La destrucción de la cristiandad, Pasado y Presente. Barcelona

2015.

Lutz, Heinrich, Reforma

y Contrarreforma, Alianza, Madrid 2016.

Max Weber. Ética

protestante y el espíritu del capitalismo, 1905 (Alianza Editorial 2012).

Miret Magdalena, Enrique “Prólogo”. Diccionario de Religiones, Biblioteca El

Mundo – Espasa Calpe. Madrid 2004.

Enlaces:

Para saber más sobre las religiones protestantes

Película:

Irving Pichel. Martin

Luther (Lutero) Inglaterra 1953.

Pedro Amalio López. Las Brujas de Salem (adaptación de la obra de Arthur Miller para

Estudio 1) RTVE. 1965.

Música:

Aretha

Franklin. “Never Grow old”, Song of fath

1956.

Madonna. Like

a prayer, 1989.

Viva la gente, Estados Unidos 1965: “Viva la

gente”.

Fotografía:

Muro de los reformadores en Ginebra (Suiza).

domingo, 18 de marzo de 2018

Ruesta ¿se hunde?

Madóz describe Ruesta como un ayuntamiento de la

provincia y audiencia territorial de Zaragoza (de la que dista 30 horas de

camino). Que se encuentra dentro del partido judicial de Sos y pertenece a la

diócesis de Jaca. Situado en llano; entre los ríos Rigal y Aragón, en la margen

izquierda de este último, goza de buena ventilación y clima saludable. Parece guardar

el paso del camino de Santiago antes de entrar en la vecina Navarra, camino de

Javier y Sangüesa, frente a los pasos pirenaicos que se encuentran a la otra

orilla del Aragón. A mediados del siglo XIX contaba con 400 casas (eso eran

muchos vecinos) que se distribuían en varias calles y 2 plazas. Tenía una

escuela de niños dotada con 4.300 reales y otra de niñas con 550 reales (triste

realidad). La iglesia estaba dedicada a nuestra Señora de la Asunción, era de

segundo ascenso y estaba servida por un cura párroco un coadjutor y un

beneficiado, todos perpetuos nombrados por el rey en los 8 meses primeros del

año y en casos de reserva o para los 4 restantes lo era por el que ejercía como

prior del Monasterio de San Juan de la Peña. Había también en el pueblo tres

ermitas dedicadas cada una a San Sebastián, Santiago Apóstol y San Juan

Bautista, así había también discurrían 3 fuentes públicas en las afueras del

casco urbano, no hay que olvidar que Ruesta se encuentra en el camino Aragonés

hacia Santiago. El término confinaba por entonces con otros pueblos de la Canal

de Berdún como Escó, Artieda Undués-Pintao, Urriés, Undués de Lerda y Tiermas.

Madóz destaca que en la parte superior del pueblo, hacia el oeste, se ven las

paredes desmoronadas de un antiguo castillo que, según se cuenta fue obra de

moros. El terreno es montuoso y fértil, regado con dos huertas abastecidas por

el Aragón y el Rigal, los cuales fertilizan también otros muchos hortales que

producen exquisitas camuesas y otras frutas, también los vecinos se dedicaban

por entonces al cultivo del viñedo.

Se cuenta que los reyes Ramiro I de Aragón y don

Sancho de Navarra, ajustando algunas diferencias que mediaban entre ellos en

este lugar y corriendo el año 1054, se dieron rehenes; cediendo don Sancho a

don Ramiro los lugares de Ruesta y Pitillas. Cristóbal Guitart escribe que su

castillo ya aparece mencionado en el primer cuarto del siglo X, durante las

campañas de Sancho Garcés Abarca de Pamplona contra los musulmanes, muy cerca

se disputó la mítica batalla de Olast

Su semejanza nominal con el castillo de Roita o Rueyta, situado sobre una montaña que domina la val d’Onsella y por tanto muy cercano,

ha originado confusiones e incluso algunos autores han localizado en Ruesta la

fortaleza de Cer castiello que figura

también en el siglo X. Guitart añade que se conserva una lista con 24 nombres

de tenentes que lo custodiaron hasta 1190, superando con esto a todos castillos

altoaragoneses. En el siglo XV Ruesta pertenecía a los Urriés, señores de la

baronía de Ayerbe.

En cuanto a la fortaleza y a pesar de su

antigüedad, la fábrica actual no parece anterior a fines del siglo XIII, difiriendo

estructuralmente de los primitivos castillos altoaragoneses que se

caracterizaban por poseer tan solo una torre y un recinto que la rodeaba. Según

un documento que se conserva y que está fechado en 1283, el infante Alfonso,

hijo de Pedro III, envió a Martín de Leet fortificar Ruesta, Tiermas y

Salvatierra con el fin de prevenir una invasión franco-navarra, su traza actual

por tanto es posible que proceda de esa fecha. Su planta es rectangular y por

el único alzado conservado en uno de los lados menores, posee dos torres de

esquina y una torre mayor en el centro del lado relativamente integra, con sus

almenas y dividida en cuatro plantas. La iglesia parroquial es de piedra de

sillería y se levanta sobre la ladera de una colina. La torre campanario es de

planta cuadrada, con un gracioso minarete como remate. El interior es de planta

gótica, pero el templo ya no tiene el encanto de antaño. En la plaza mayor se

levantan tres edificios que datan del siglo XV con portalón de arcos apuntados

y ventanales góticos en el piso noble

Según el Anuario

de información técnica y comercial de la provincia de Zaragoza (editado en

1950) Ruesta había pasado de 500 habitantes en 1930 a 400 tras la Guerra Civil

con todo, el pueblo todavía poseía cierta actividad agrícola e incluso

comercial. Su alcalde se llamaba por entonces Agustín Escuer García; tenía dos

escuelas, un párroco llamado Ramón Cadenas Leris, albañiles, tres cafés, una

carpintería, tres tiendas de comestibles, un estanco y un hermoso frontón

inaugurado en 1934. Pero su suerte estaba echada, como la de todas localidades

ribereñas del pantano de Yesa que fue inaugurado en 1959 y que supuso la

despoblación de abandono de toda la zona. Alfonso Zapater habla con Vicente

Pérez Ventura, uno de los últimos supervivientes de esta localidad y que se

estableció en Zaragoza abriendo un bar en la calle Checa, en pleno barrio de

Torrero (“El gran Venecia”). Dice que comenzó a abandonarse hacia 1965, pasando

a depender del Ayuntamiento de Urriés, aunque era propiedad de la Confederación Hidrográfica del Ebro,

recuerda que el último alcalde se llamaba David Clemente. Según cuenta Zapater

“los que carecían de fincas no llegaron a cobrar más allá de cuarenta mil o

cincuenta mil pesetas de la época, porque nos aplicaron la valoración afectada

varios lustros atrás, cuando se aprobaron las obras del pantano a finales de la

década de los veinte (siglo XX).

Desde los años ochenta del siglo pasado, la Che, cedió el uso del casco urbano al

sindicato anarquista CGT, con el fin de aprovechar el espacio y recuperar el

casco urbano, sin embargo en los últimos tiempos se han disparado las alarmas

sobre el estado de conservación no solo del pueblo, sino también de la

fortificación, la iglesia y otros elementos arquitectónicos que hacen pensar en

un futuro bastante triste para este bello enclave de las Altas Cinco Villas

zaragozanas.

Bibliografía:

Guitart, Cristobal. Castillos de Zaragoza, “Castillos de Iberia”. Ediciones Lancia.

León 1992.

La Peña Paul, Ana Isabel: “Ruesta” en Gran Enciclopedia Aragonesa (tomo 11).

Unali Ediciones, Zaragoza 1981.

Madóz, Pascual. Diccionario

Geográfico Estadístico Histórico 1845-1850: “Zaragoza” (edición Facsímil).

Diputación General de Aragón 1985.

Zapater, Alfonso. Aragón pueblo a pueblo (tomo 8) Ediciones Aguaviva. Zaragoza 1986:

“Ruesta” págs. 2121-22.

viernes, 16 de marzo de 2018

Ruy Gómez de Silva: El príncipe de Éboli

La princesa de Éboli es muy conocida pero poco o

nada se sabe de su marido, Ruy Gómez de Silva, auténtico protagonista en la

sombra de muchos episodios vividos en España durante el siglo XVI, pero cuya

temprana muerte arrebató la fama que si alcanzó su mujer.

http://www.ivoox.com/ruy-gomez-silva-el-principe-eboli-audios-mp3_rf_24572862_1.html

Bibliografía:

Rocafort, Guillermo. El Príncipe de Éboli: Ruy Gómez de Silva, Aurea Editores. Barcelona

2007.

García cárcel, Ricardo, Jaime Contreras &

Antoni Simón Tarrés. Historia de España:

La España de los Austrias I (nº6), Colección Austral – Biblioteca el Mundo.

Editorial Espasa Calpe. Madrid 2005.

Película:

Terence Young. La

princesa de Éboli. Estados Unidos 1955 (Con Olivia de Havilland como Ana de

Mendoza).

Música:

Giuseppe Verdi. Hernani o “El honor castellano”

ópera en cuatro actos, con libreto de Francesco María Piave. Basada en un drama

de Victor Hugo, fue estrenada en el Teatro de la Fenice en Venecia el 9 de

marzo de 1844. Narra una presunta aventura amorosa del Príncipe de Éboli; Ruy

Gómez de Silva.

Interpreta Orquesta Sinfónica de Madrid bajo la

dirección musical de Roberto Tolomelli.

Anónimo: Danza

con laud, española siglo XVI

Antonio Cabezón (músico del Renacimiento español) Folias

Hespérion XX & Jordi Savall.

Nacho García & Antonio Vega: Nacha Pop. Lucha

de gigantes (1987. Un país de música 2 “Los

alegres 80”. El País, Madrid 2002.

Fotografía:

Retrato de Ruy Gómez de Silva realizado por

Bartolomé González y que se conserva en la colegiata de la Asunción de Pastrana

(Guadalajara).

jueves, 15 de marzo de 2018

Tierra de los Rucones

|

| Valle del Aragón, donde al parecer habitaban los rucones |

Pascual

Madoz cita en su Diccionario

enciclopédico[1]

al primitivo pueblo de los rucones. Estos serían quienes darían nombre, entre

otros territorios al valle de Roncal y a La Rioja. Las primeras citas que

tenemos de los rucones se las debemos a San Isidoro, quien recoge que los reyes

visigodos Sisebuto y Suintila les hicieron guerras. El monje de Albelda los

llama vascones y es que de rucón, por deformación, fácilmente se pasa a decir

vascón. Otro monje de la Edad Media, llamado el Biclarense los llama “aragones”,

considerando por tanto que Aragón proviene de la degeneración de rucón, siendo

el río y el reino; el de los rucones. Prosigue diciendo Madoz que el padre

Henao, después de arduas disquisiciones, llegó a la conclusión de que los

rucones eran riojanos. En el siglo VI (tiempo de los godos) eran limítrofes con

los suevos quienes, encabezados por su rey Miro y hacia el año 572, atacan a

los rucones. La idea que defiende esta tesis es que Ruconia (añadiéndose la

terminación latina “nia”), da nombre al río Oca, afluente burgalés del Ebro,

que también se conoce como Besga.

Sea

cierta una u otra hipótesis, los rucones aparecen citados por vez primera en el

siglo VI, con motivo de enfrentamientos con los reyes visigodos. Si es así, es

posible que ya estuvieran siglos antes y que seguramente se trate de tribus

traídas por los romanos para guerrear en Hispania y colonizar después la península

Ibérica, bien deportados de sus regiones originales, bien por haber pertenecido

a sus legiones y luego, como premio, fueran asentadas sobre los territorios que

se habían conquistado. Hay quien dice que provienen del Cáucaso (Georgia o

Armenia). Con todo, no es seguro que la palabra Aragón provenga de Rucón,

aunque es posible que este pueblo habitara en la margen occidental de dicho

cauce, hasta las montañas vascas por el norte y al sur se extendiera hacia las

sierras riojanas y es que, el Aragón también divide Navarra en dos.

Aparte

de todas estas conjeturas e impresiones, no existe una vinculación reconocida

entre los antiguos íberos y la meseta armenia, ni entre la Iberia georgiana con

la española. Incluso las semejanzas idiomáticas entre el vasco y el armenio o

el georgiano no están claras, ya que estas son lenguas indoeuropeas y el

euskera no (en mi opinión personal el vasco no es una lengua en sí, sino un

conglomerado de diversas, entre las que estaría el Latín, el Celta, el

Aquitano, etc.). En cuanto a la similitud del término Iberia; esta denominación

fue la que dieron los griegos a la costa levantina y por extensión a la

totalidad del territorio peninsular. Todo parece indicar que fue impuesta por

los foceos, en recuerdo por la actual república de Georgia, donde había un río

Iber. Se empleó el mismo nombre para designar las dos regiones extremas al

oeste y al este del mundo conocido, bien es cierto que más occidentales estaban

las costas gaditanas e incluso el Guadiana. El concepto iberización es

utilizado por los historiadores de la antigua Hispania para definir el proceso

de formación e influjo en otros pueblos vecinos, e iniciado por los griegos. Gracias

a esta influencia, los primitivos pueblos ibéricos abandonan progresivamente la

producción doméstica, adoptan la vivienda cuadrangular, el hierro, el torno de

alfarero y las esculturas tan perfectamente talladas como la Dama de Elche. La

proliferación de poblados y la explotación más sistemática del suelo, favorecen

la consolidación de los rasgos culturales propiamente ibéricos, entre los que

destaca la adopción de la escritura a partir del siglo V a. C.

|

| Paisaje de Ruconia |

[1]

Madoz, Pascual. Diccionario

Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de Ultramar,

Madrid (tomo XIII) 1845-1850.

Lafuente, Modesto. Historia General de España, (tomo 2) Montaner y Simón, editores. Madrid 1888.

sábado, 10 de marzo de 2018

Socarrón

Socarrón, viene de “socarrar” o lo que es lo mismo

quemar en exceso, quedar chamuscado, cuando un quiso se socarra es que se ha

quemado o se ha pegado a la sartén. Socarrón es aquella persona que tiene sentido

del humor “negro”, con doble sentido, no carente de cierta inteligencia y a

veces incluso mala intención. El socarrón es una característica muy típica del

humor aragonés. Algo que sorprende a los foráneos es que un aragonés se

distingue cuando pregunta ¿ya has venido? a una persona que acaba de llegar. Hoy

en Juslibol me he encontrado con una buena muestra de humor socarrón aragonés:

Calle del Almacén, la calle del Almacén es la calle

del Cementerio, esa es una acepción socarrona aragonesa típica.

Ejemplo: Fulano ha dejado de fumar (se ha muerto),

esta tarde lo llevan al almacén (lo entierran). Algunos le llaman también al

cementerio, “el archivo”.

viernes, 9 de marzo de 2018

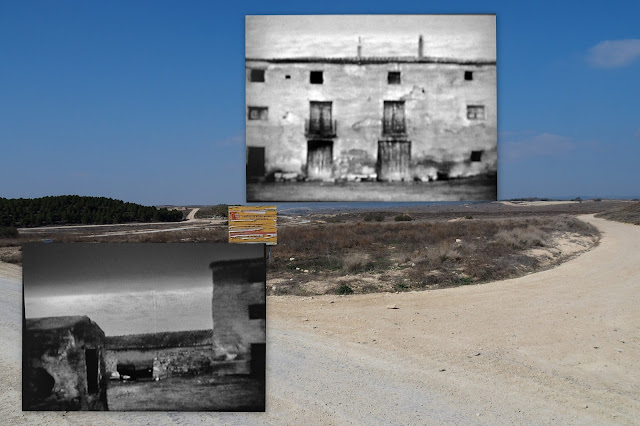

Venta de Coscón (ayer y hoy)

Otra foto para el recuerdo, como fondo la explanada

de entrada al campo de maniobras de San Gregorio, a la altura del kilómetros 10

de la carretera entre Villanueva de Gállego y Castejón de Valdejasa (Zaragoza),

justo a la entra del Castellar. En esa explanada que ahora es un erial, allí

mismo paso más de una noche el rey emérito Juan Carlos I, y no precisamente al

raso, sino en el edificio que aparece en la fotografía superior, que no es otro

que la desaparecida Venta de Coscón.

La

referencia más antigua que he encontrado sobre este edificio data del

siglo XV, en el fogaje de 1485, pero estoy seguro que es anterior, seguramente

ya era una venta en tiempo de los romanos, pues por allí mismo discurría una de

las vías que unía Zaragoza con las Cinco Villas y seguramente Pamplona. Me

ronda por la cabeza que en este lugar, que parece predestinado, tuvo lugar la

reunión entre el Cid y Sancho Ramírez que hacen referencia se celebró a cuatro

leguas de Zaragoza por el tema de la ocupación del Castellar (la venta se

encuentra a 21 kilómetros de la ciudad que son cuatro leguas). Allí se alojó

Palafox un par de veces entre ambos sitios de Zaragoza también y se dice que en

esa Venta se basó Cervantes incluso para un episodio del Quijote, ese en el que

descubre la obra de Avellaneda y decide no entrar en Zaragoza y marcharse a

Barcelona directamente.

De la venta tan solo queda hoy día la balsa que se

encontraba en su parte posterior y que en ocasiones aún se llena y cerca, al

menos hasta hace unos años, se encontraban unas ruinas que eran conocidas por “el

santuario” y justo en la entrada del Campo, cerca de la alambrada, todavía se

conserva un pilón en el lugar donde se encontraba el “pozo de la venta” que

parece en su estado original en la imagen inferior, más o menos donde se

encontraba.

Otro edificio aragonés con historia del que tan

solo nos queda la memoria y alguna foto.

Torre del Carmen Alta (ayer y hoy)

El otro día encontré la foto en blanco y negro que

publicó en Facebook Rafael Margalé, que es un auténtico archivo de imágenes

aragonesas. Al verla me vino a la memoria esta torre que muchos hemos conocido

desde niños, al lado de la carretera de Huesca, a la salida de Zaragoza y justo

en frente de la Academia General Militar. Siempre me llamó la atención su majestuosidad,

su elegancia. Muy parecida a la torre del Hospitalico de Villanueva, pero mucho

mayor que aquella y con más dependencias además, la vista estaba rematada por esta

puerta que, aunque pequeña, era monumental gracias a las bolas situadas en los

extremos de la parte superior y que algunos decían, procedían de la Puerta del

Carmen de Zaragoza, al fin y al cabo esta era la llamada Torre del Carmen Alta,

en contraposición con la Baja que se encuentra más o menos a un kilómetro en

dirección al Gállego, en plena huerta entre Cogullada y San Juan de Mozarrifar.

Este edificio, además de ser representativo de las

torres zaragozanas de los siglos XVII y XVIII, pose una historia singular. Se

cuenta que en ella se alojaron el Estado mayor francés de la margen izquierda,

durante los asedios a Zaragoza e incluso que en ella vivió Suchet. También se

dice que se pensó en “acondicionarla” como campo de concentración durante la

Guerra Civil, pero que al final el ejército se decantó por la papelera de San

Juan, a cambio de que en sus terrenos se cultivaran “coles” para suministro de

los presos. Se cuenta que al ser abandonada, comenzó a ser invadida por transeúntes

que arrasaban sus dependencias y que se derribó por eso mismo, para evitar

males mayores, una pena.

Siempre que pasaba pensaba lo mismo, tengo que

hacerle una foto, hasta que un día pasé y ya no estaba, la habían derribado,

menos mal que don Rafael tuvo la oportunidad de hacerlo, si no tan solo nos

quedaría la memoria, así al menos nos queda una leve imagen de lo que fue y de

lo que es hoy en día.

jueves, 8 de marzo de 2018

Mata Hari: la espía que no fue

|

| Mata Hari en sus mejores momentos |

La espía más

famosa del mundo Mata Hari, símbolo del cotilleo universal, tuvo a sus espaldas una vida intensa de aventuras y

de lucha por la supervivencia. Se ha escrito mucho sobre ella pero se ha

fantaseado bastante sobre su capacidad indagatoria, parece ser que no fue ni

tan espía ni tan traidora, en definitiva un mito.

http://www.ivoox.com/mata-hari-la-espia-no-fue-audios-mp3_rf_24295223_1.html

Bibliografía:

Shipman, Pat. Mata Hari. Espia, víctima, mito, Edhasa

editorial. Barcelona 2011.

Warren Howe,

Russell. Mata Hari, Ediciones B. Barcelona 2002.

Película:

George

Fitzmaurice. Mata Hari, Estados

Unidos 1931: con Greta Garbo en el papel de la mítica espía y que convirtió al

personaje en inolvidable.

Curtis

Harrington. Mata Hari, Estados Unidos

1985: Con otro mito del erotismo en el papel de la mítica espía, Sylvia Kristel

Julius Berg, Dennis Berry & Olga Ryashina (Guion: Oleg Kirillov, Igor

Ter-Karapetov)

Mata Hari (miniseries para TV, producción rusa) 2016.

Música:

Ludwig Minkus

& Marius Petipa. La Bayadera

(ballet clásico) “Muerte de Nikita”. Estreno: Teatro Bolshoi 23 de enero de

1877.

Amy Winehouse. “Black

to back” 2006.

Kaempherth, B.

“Extraños en la noche” tema de la película; Espías

en acción (A man could get killed). Estados Unidos 1966 (Grandes éxitos de

películas “Palobal orquesta nº2” LP. Interpretado por Frank Sinatra: My way; the best

of Frank (The Sinatra collection CD) 1997.

Colaboración: Andrea Bonafonte &

Luko5bertura

Fotografía: Mata Hari en sus mejores momentos (Getty Images, Pieza: Guimet /RMN-Grand

Palais) publicada en Historia National Geographic nº.169.

domingo, 4 de marzo de 2018

La acción carlista de Huesca

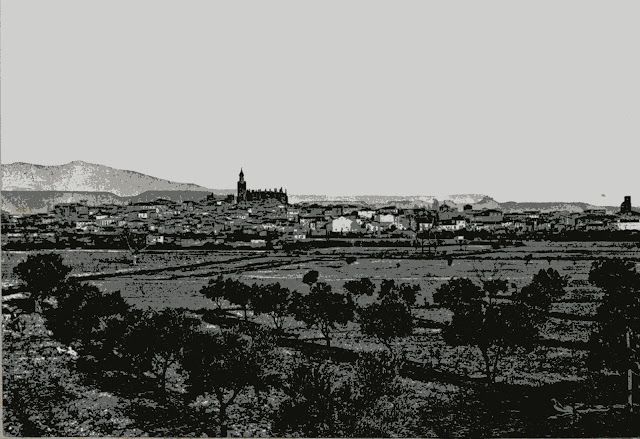

|

| Fotografía tomada de la ciudad de Huesca en la segunda mitad del siglo XIX |

A pesar de la trascendencia que tiene el 5 de marzo

en Zaragoza, en Huesca se produjo una importante acción carlista en mayo del

año anterior, es decir en 1837, bajo la dirección del mismísimo pretendiente

que con un importante ejército había formado la llamada Expedición Real. Procedente

de Navarra, pasó por las Cinco Villas y tras desechar llegar a Zaragoza,

atravesó el rio Gállego por Marracos dirigiéndose a la capital oscense, donde

entraron el día 22 de mayo sin apenas resistencia, las autoridades isabelinas

tuvieron que huir apresuradamente ante la presencia de 15.000 soldados

carlistas. El general Irribaren (liberal y pro gubernamental) estuvo aguardando

el paso de la expedición por el Ebro y le sorprendió que el enemigo hubiera

entrado en la capital pre-pirenaica. El día 24 sus tropas se presentaron en

Almudévar, a unos 20 kilómetros de la ciudad y allí dispuso dos columnas de

ataque comandadas por Van Halen y Conrad.

Los carlistas encerrados en Huesca resistieron el

embate liberal, y no solo eso sino que hicieron importantes bajas al enemigo

como la del brigadier de la Guardia Real Diego de León, sobrino del que

posteriormente se hacía célebre por su asalto al Palacio Real de Madrid. Irribarren

también fue herido mortalmente y tuvo que ser evacuado a Almudévar mientras los

tradicionalistas, en lugar de rematar a las columnas isabelinas, se refugiaron

dentro de las ciudad oscense con el fin de celebrar el triunfo durante tres

días, tras los cuales el Pretendiente abandonó la vieja capital de reino

aragonés, para trasladarse a Barbastro y continuar así su expedición con el fin

de encontrarse con Cabrera. Aunque fueron seguidas de cerca por las tropas de Conrad,

a las que se unió el ejército de Oráa.

Hace unos años, buscando en el archivo parroquial

de mi pueblo, Villanueva de Gállego, encontré unos registros de defunción

fechados a finales de mayo de 1837 y que hacen mención a la llamada entonces “Acción

de Huesca”:

28 de mayo de 1837 murió en esta localidad un

soldado de edad treinta años, poco más o menos, herido de la acción Huesca que,

según el uniforme parecía ser granadero de la Guardia Real de Ynfantería. No se pudo averiguar su

nombre, naturaleza y demás requisitos, a pesar de las muchas diligencias que se

practicaron.

Ese mismo día falleció “N.” Capitán francés, adulto

de la Legión Auxiliar, casado, de unos cuarenta y ocho años poco más o menos,

procedente de los heridos de la acción de Huesca también. Tampoco se pudo averiguar

su nombre y fue sepultado en el cementerio de la localidad. El día 3 de junio

falleció Pablo Hernando, de edad veinte años, soldado que pasaba enfermo por la

localidad y procedente de Huesca, natural de Villacorta en Castilla, hijo de

Santiago y Florentina de Casa, naturales y vecinos de Villacorta, sepultado en

el cementerio de Villanueva.

Villanueva se encuentra a sesenta kilómetros al sur

de Huesca y a catorce de Zaragoza. Que hasta esta localidad llegaran heridos

procedentes de esa batalla, da una idea de la fuerza que tuvo el combate ocurrido

el 24 de mayo en el cual, según contabiliza Modesto Lafuente, las bajas superaron

los 2.000 hombres, a parte los prisioneros que hizo el bando carlista. Madoz

por su parte contabiliza no menos de 400 bajas las fuerzas realista mientras

que el campo de batalla estaba sembrado de cadáveres carlistas, además de 300

heridos que fueron evacuados de Huesca camino de Barbastro, donde les hizo

frente el general Oráa.

Siguiendo el registro de Defunciones de la

Parroquia del Salvador, el día 15 aparece anotado un asiento que certifica el

fallecimiento dos años antes, es decir el 26 de marzo de 1835 de un vecino del

pueblo llamado Luis Font, casado con una parroquiana de Villanueva y que fue

asesinado “por los facciosos” cuando

se encontraba en la fábrica de papel de Agoiz en Navarra y fue sorprendido por

una partida en la localidad de Ygues.

Registro Defunciones Parroquia del Salvador de

Villanueva de Gállego (tomo 8)

Lafuente, Modesto. Historia general de España (tomo 21), edición 1890, págs. 223-25.

Madoz, Pascual. Diccionario

Geográfico Estadístico Histórico, “Huesca”. Facsimil editado por Diputación

General de Aragón y AMBITO ediciones, Vallodolid 1986.

jueves, 1 de marzo de 2018

Orígenes y mitos del Carlismo

Tradicionalmente el Carlismo ha sido visto como un

conflicto familiar de los Borbones, pero la realidad es mucho más compleja que

todo eso. Sus orígenes hay que buscarlos no en el testamento de Fernando VII,

sino que son anteriores.

http://www.ivoox.com/origenes-mitos-del-carlismo-audios-mp3_rf_24158779_1.html

Bibliografía:

Canal, Jordi. El

Carlismo, Alianza Editorial “Serie Historia”. Madrid 2000.

Lafuente, Modesto. Historia General de España “tomo 19 (1822-1833)” Montaner y Simón

Editores. Barcelona 1890

Díaz Plaja, Fernando. Fernando VII: “El más querido y el más odiado de los reyes españoles”,

Editorial Planeta “Memoria de la Historia”. Barcelona 1991.

Canal, Jordi (coordinador). “El rompecabezas

carlista” (Dossier revista) La Aventura

de la Historia nº 77, págs. 45-65.

Película:

José María Tuduri. Santa Cruz: el cura guerrillero, España 1991. Película ambientada

en la Tercera Guerra Carlista.

Música:

Beethoven, Ludwing. Sinfonía nº6 en fa mayor op. 68 “Pastoral” 1º movimiento, interpretada

por la Orquesta Filarmónica de Berlín y dirigida por Lorin Maazel. “Musicalia:

los mil mejores fragmentos de la música clásica (17)”. Polygram ibérica, Madrid

1986.

Popular. El Trágala, compuesta en Cádiz hacia 1820

para insultar a los absolutistas.

Popular. Pitita, canción compuesta hacia 1823

dedicada a las partidas de facciosos.

Canciones recogidas por Joaquín Díaz y Javier Coble

en Canciones de la Guerra de la

Independencia en un CD editado en 2003 por Diputación de Valladolid y Junta

de Castilla y León.

Popular. Oriamendi:

Himno carlista por excelencia y que hace referencia a la batalla de su mismo

nombre llevada a cabo en 1837.

Colaboración:

Andrea Bonafonte & Luko5bertura

Fotografía:

Carlos María Isidro, el pretendiente por Vicente López.

Pilar Lisón Baudín

|

| Pedro Juliá, Muc |

La fotografía es de hace exactamente diez años, se

cumplieron el pasado 25 de febrero y corresponden a la firma, posterior a la

presentación de mi primer libro; Villanueva

de Gállego: un lugar en la huerta. Se me pasó la semana pasada escribirlo

por aquello de la efemérides, pero hoy me ha venido irremediablemente a la

memoria.

La señora que aparece al fondo de la imagen, detrás

de mi calva, se llamaba Pilar. Cuando comencé mi aventura investigadora esta

señora me ayudó mucho, gracias a la información que me prestó sobre el Casino

republicano de Villanueva, pude acabar la carrera con Matrícula de Honor y

además obtener el DEA. (Diploma de Estudios Avanzados) una especie de Master en

Historia Contemporánea. Aquella información fue la base en cierta manera de ese

libro que presenté en ese día. Muchas veces una pequeña orientación, un impulso

a tiempo o asertividad pueden encauzar toda una vida y eso es lo que hizo en

cierta manera Pilar conmigo, fiel oyente, seguidora y lectora. Paciente, vital

hasta los 95 años, con una alegría que sabía transmitir alrededor ayer nos

dejó, quizás estaba preparando la partida de rabino francés que todas las

tardes jugaba con sus amigas cuando de repente se sentó y ahí se quedó.

No guardo entrevistas de ella porque, como todas

las personas que vivieron los años amargos de la Guerra no gustaba hablar de

ellos, aunque de vez en cuando algo se le escapaba. Su abuelo fue fundador del

Casino Republicano de Villanueva y su padre también lo fue, tuvo un hermano en

el maquis y otro (tío mío por cierto) se alistó en Falange para salvar la vida,

pero falleció en el Frente. Su marido también escapó de un futuro incierto, le

salvó cierta intuición y jugar al fútbol. Un día se le escaparon unas palabras

en italiano, yo le pregunté ¿Dónde había aprendido aquello? Pero ella cambió de

conversación, quizás algún pretendiente se las enseñaría. Discreta, siempre en

segundo plano, como fue su vida se ha ido. Descanse en Paz Pilar Lisón Baudín.

Marzo; el mes de germinal

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)

Entrevista en el Heraldo

En la antigua Roma cuando un general entraba en triunfo en la Ciudad Eterna, a la vuelta de una campaña militar exitosa, se le organizaba un...

-

Luisa Orobia entrenando junto con Pilar Fanlo Como estamos en tiempo de Juegos Olímpicos, o al menos con el resacón que dejan uno de est...

-

Hace unos años se levantó cierta polémica con el asunto de las cabezas de los cuatro reyezuelos moros de Aragón, hasta tal extremo se ll...

-

El infantil juego de la Oca, esconde tras de sí todo un simbolismo y filosofía y vida que nos remonta a la Edad Media y al camino ...